自组装分子(SAMs)被广泛用作倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中氧化镍(NiOx)的界面改性层。然而,SAMs对钙钛矿结晶生长及钙钛矿上界面能级调控的影响较少受到关注。

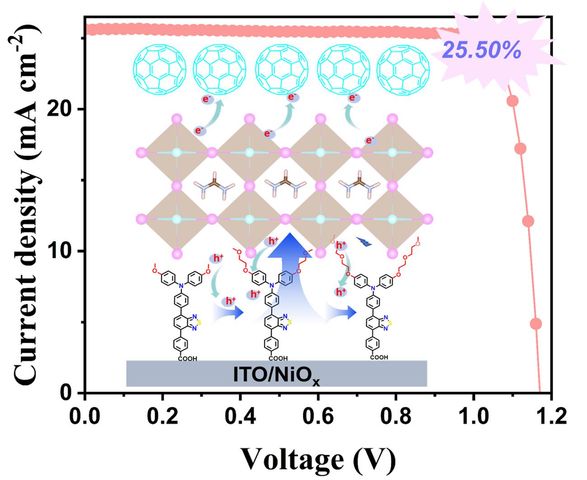

据此,我校海峡柔性电子(未来科技)学院王漾教授、安明伟副教授、王越副教授以及张地伟讲师设计了基于给体-受体分子骨架的SAMs,并通过引入不同长度醚氧链调控分子的薄膜形貌与界面属性。研究发现,与模型分子MPA相比,醚氧链的增长可以显著提升NiOx表面的覆盖率和导电性。重要的是,具有较长醚氧链的分子(MEPA)可以促进钙钛矿薄膜的有序生长和高结晶度,并能调控钙钛矿上表面能级,使其更具N型特性,从而实现钙钛矿与电子传输层之间的良好能级匹配。因此,基于NiOx/MEPA的钙钛矿电池实现了高达25.50%的效率,并在ISOS-L-1条件下表现出优异的稳定性(1260小时后仍保持初始效率的90%)。本工作为设计高效界面材料从而实现自下而上调控钙钛矿结晶与表面能级提供了新思路。该项工作以“Bottom-Up Regulation of Perovskite Growth and Energetics via Oligoether Functionalized Self-Assembling Molecules for High-Performance Solar Cells”为题发表在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition上。

我校为该研究工作的第一完成单位,我校硕士研究生黄小镇为论文第一作者,硕士研究生王太钰为共同第一作者。王漾教授、安明伟副教授、王越副教授和张地伟讲师为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、福建省自然科学基金等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202507513

海峡柔性电子(未来科技)学院(研究院)