皮肤,人体最大的器官和第一道防线,时刻守护着我们免受病原体入侵。然而,其暴露性也使其极易受伤。伤口愈合是一个精密但脆弱的过程,由于细菌感染和生物膜保护,开放性伤口的临床治疗具有挑战性。抗生素通常用于抗菌,但多重耐药性(MDR)严重影响治疗效果。因此,迫切需要开发完全不同于传统抗生素原理的新型抗菌策略,用于解决多重耐药细菌引起的难治性感染。

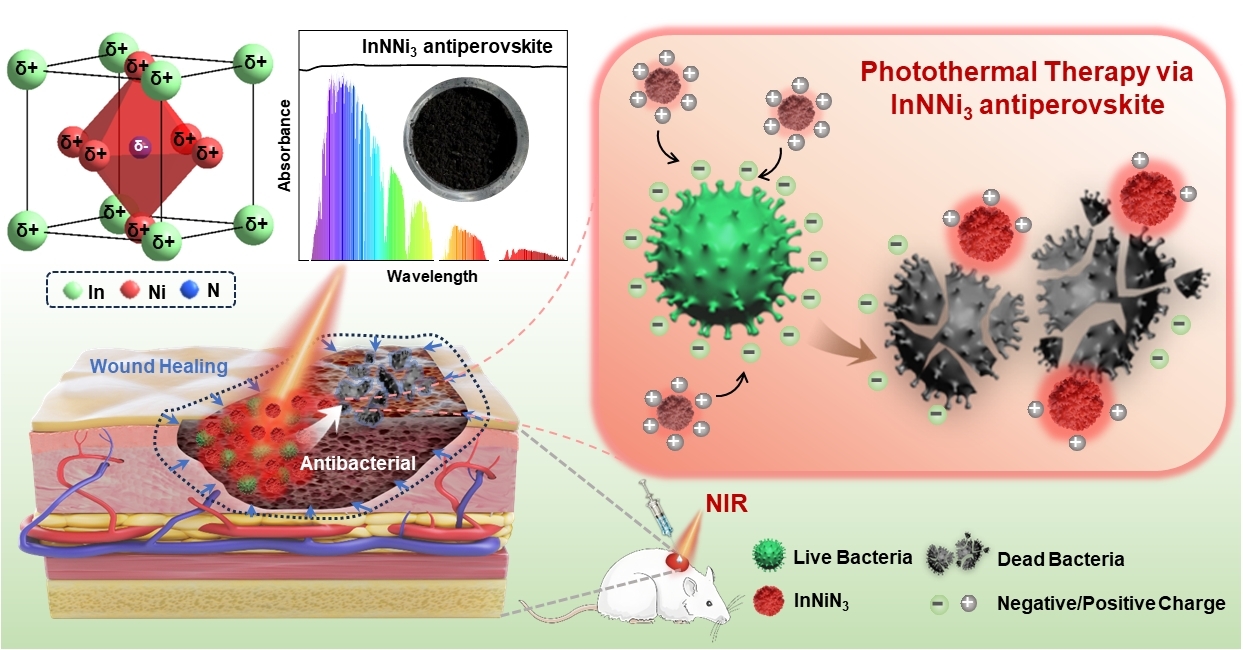

针对这些挑战,我们关注到一类光热应用潜力尚待开发的新型功能材料家族,ANM3型钙钛矿结构的双金属氮化物材料,其中氮阴离子占据中心,被6个X位阳离子包围([Nδ-X6δ+]),与经典钙钛矿的离子排布完全倒置!我们成功合成了镍-铟双金属钙钛矿结构氮化物(InNNi3),并首次将其作为光热转换材料并应用于光热抗菌领域。其在费米能级附近具有准连续的能级分布,赋予了其全光谱光吸收的特性。通过808 nm近红外激光照射,其光热转换效率高达96.91%。此外,其表面的混合价态金属离子(In3+、Ni2+)可增强与细菌的相互作用,使得近红外激光照射协同表面正电荷靶向的InNNi3光热抗菌纳米系统在几分钟内对耐甲氧西林金黄色葡萄球(MRSA)、大肠杆菌(E.coli)和白色念珠菌(C. albicans)均实现超过99.9%的高效、持续灭活。其次,其对耐甲氧西林金黄色葡萄球(MRSA)、大肠杆菌(E. coli)的生物膜也表现出显著的清除效果。在动物模型中,InNNi3通过抗感染、在伤口愈合前期增强CD31表达、刺激胶原蛋白沉积和促进真皮及皮肤附属结构的再生,促进了感染诱导的创面愈合。本研究不仅拓展了InNNi3的光学功能,也为抗菌材料的开发提供了新的方向。

该研究成果以“Photothermal therapy for bacteria-infected wound healing via a cation–anion inverted antiperovskite with full-spectrum solar absorption”为题作为“Advance Article”发表在英国皇家化学会旗舰期刊《Chemical Science》上。福建师范大学化学与材料学院王雪娇副教授、2022级硕士何莲波为论文的共同第一作者,福建师范大学化学与材料学院朱虎教授、福州大学黄瀚林副教授为论文的共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、福建省自然科学基金、福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台、福建省卫生健康中青年科研重大专项、福建省高等学校科技创新团队、福建省百人计划、生物医用材料与组织工程闽台科技合作基地、福建师范大学高层次人才科研启动基金等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D5SC03456F