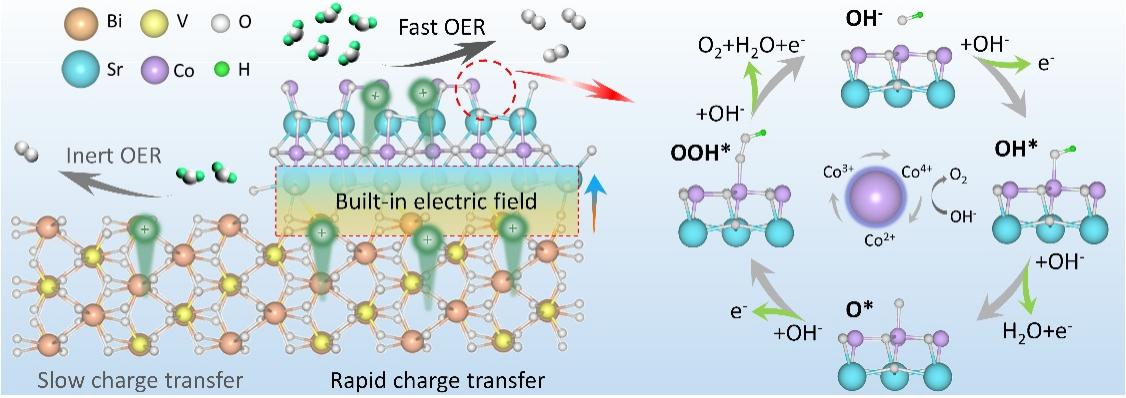

近年来太阳能驱动光电化学水分解制氢技术被视为实现清洁能源生产的关键路径之一,其中光阳极材料性能直接决定能量转换效率。钒酸铋(BiVO4)虽具备2.4 eV的理想带隙和优异可见光吸收能力,却受限于体相/表面电荷复合严重、空穴传输动力学缓慢等瓶颈,其实际光电性能低于理论值。要突破这一瓶颈,必须揭示界面电荷转移路径的微观机制与催化活性位点的动态演变规律。针对这一问题,化学与材料学院微介孔材料和绿色催化团队付丽副教授,通过M-O-M化学键桥接策略,将锶钴氧(SrCoO3-δ)钙钛矿单晶量子点精准耦合至BiVO4表面,构建出具有三维多孔拓扑网络的新型光阳极材料。得益于界面处形成的Bi-O-Co/V-O-Co键合网络,使电荷转移速率提升3个数量级。SrCoO3-δ的引入使BiVO4中Bi/V位点电子密度显著增加,而界面内建电场驱动空穴定向迁移至钴活性位点。通过界面钴离子的双交换相互作用(Co3+-O2--Co4+)增强了材料导电性,将速率决定步骤(*O→*OOH)能垒降低0.38 eV。该研究解析了从皮秒级电荷分离到秒级水氧化的全时空尺度动力学过程。这项工作为界面键合-电子重构-动力学优化的高效太阳能转化系统的设计提供了思路,对发展低成本、高性能的绿氢制备技术具有重要意义。研究成果以《M-O-M bond mediated three-dimensional materials accelerates photoelectrochemical kinetics across length scales and timescales》为题发表于国际TOP期刊《Applied Catalysis B: Environment and Energy》(IF:21.1)上。

福建师范大学为论文第一单位,我院2023级硕士研究生李智炜和付丽副教授为论文共同第一作者,付丽副教授为论文的通讯作者。该论文得到了国家自然科学基金、福建省自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125732

(化学与材料学院)