近年来,钙钛矿太阳电池在认证效率方面取得了显著提升,从2009年的3.8%上升至目前的超过27%,使其成为最具前景的光伏技术之一。但热不稳定性仍然是钙钛矿太阳电池(PSCs)商业化的关键障碍,主要是由于钙钛矿和传输层之间的埋藏界面存在严重的热机械不匹配。这种不匹配会导致界面应变,引发深层缺陷、离子迁移和相分离,严重损害器件的稳定性。

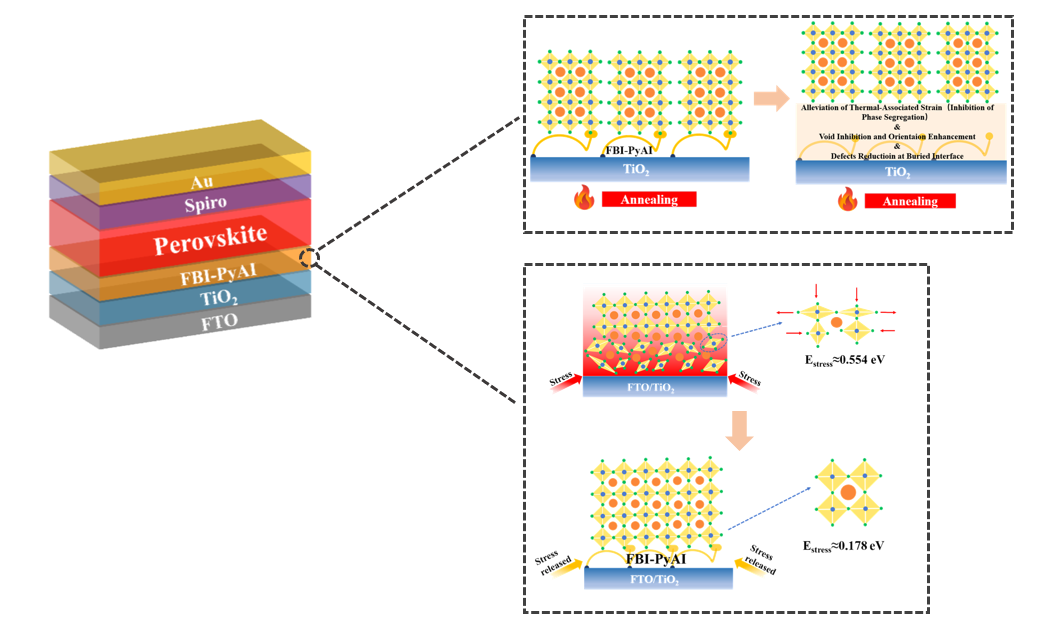

为了应对这一挑战,我校物理与能源学院卫东副教授与海峡柔性电子(未来科技)学院王漾教授团队共同提出了一种基于合理分子界面设计的热机械应力工程策略,通过在钙钛矿层与TiO2层之间引入一种N型铵盐分子4-(5,6-二氟-2-(吡啶-2-基)- 1h -苯并[d]咪唑-1-基)丁烷-1-碘化铵(FBI-PyAI),形成一种“伪拱桥”的分子桥接界面。这种柔性界面可以缓解界面应力并抑制相分离产生,同时可以抑制界面孔洞、促进晶体择优取向、减少缺陷态密度。最终,钙钛矿太阳电池实现了25.01%的光电转换效率(PCE)。重要的是,所制备的器件长期稳定性得到显著增强,未封装器件在800小时连续光照老化测试中,仍然保持了95%的初始效率。在热循环稳定性测试中,经过50次冷热循环后,也保持着88%的初始效率。

这一研究成果以“Pseudo-Arch Bridge-Inspired Stress Modulation at Buried Interface for Stable High-Efficiency Perovskite Solar Cells”为题,发表在国际顶级学术期刊《Advanced Materials》上。福建师范大学为论文第一单位,我校硕士研究生高杰为论文第一作者,博士研究生吴纪红为论文共同第一作者,我校物理与能源学院卫东副教授,海峡柔性电子(未来科技)学院王漾教授,西北工业大学黄维教授,以及北京交通大学宋丹丹教授为共同通讯作者。该研究工作得到国家自然科学基金项目、福建省自然科学基金项目和北京市自然科学基金项目的多方资助。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202513975

物理与能源学院 海峡柔性电子(未来科技)学院