稀土尾矿污染是环保领域的重大难题。近日,我校地理科学学院陈志彪教授团队与环境与资源学院陈祖亮教授团队开展跨学科研究,相关成果以“Mechanistic insights into enhanced rare earth element phytoextraction by Dicranopteris pedata in leached soils: Integrating rhizosphere DGT-LA-ICP-MS imaging and metabolomic profiling”为题,在线发表于环境科学领域著名期刊《Science of the Total Environment》(1002, 2025, 1806355,影响因子=8.0)。该研究发现芒萁(Dicranopteris pedata)在稀土尾矿污染土壤修复和稀土元素回收方面具有显著潜力。

稀土尾矿中含有大量未充分利用的稀土元素,这些元素不仅具有重要经济价值,还可能对环境造成潜在危害。传统尾矿处理方法成本高且效率低。植物萃取作为一种绿色、可持续的污染治理技术,近年来受到广泛关注。芒萁作为一种稀土超富集植物,其在稀土尾矿污染土壤修复中的应用潜力引起了研究团队的兴趣。

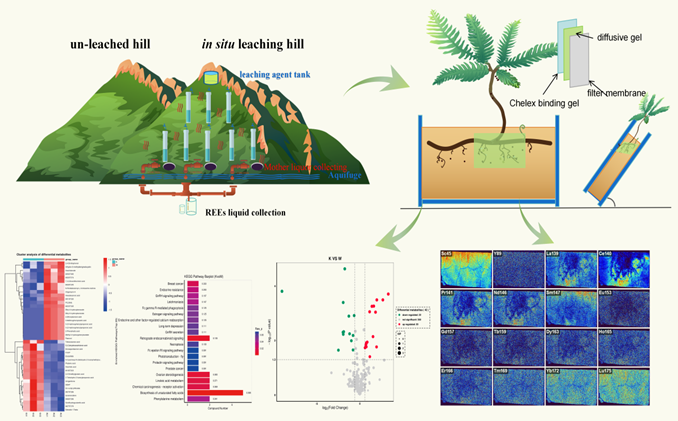

研究团队从离子吸附型稀土矿中采集了浸出和未浸出山丘的土壤样本,通过多学科手段,薄膜扩散梯度技术结合激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱监测稀土元素的分布和动态变化,并利用非靶向液相色谱-飞行质谱分析芒萁根系分泌物中的代谢物。采用PCA对数据进行分析。研究发现,浸出土壤中的稀土元素浓度显著高于未浸出土壤,其中铈、镧、钇和钕含量最为丰富。芒萁在浸出土壤中的根、茎和叶片中的稀土元素浓度显著高于未浸出土壤,且稀土元素从根到叶片的转运能力显著增强,尤其是重稀土元素。生物富集因子和转运因子在浸出土壤中也更高,表明芒萁在浸出土壤中具有更强的稀土元素富集能力。发现稀土元素在芒萁根际土壤中富集,分析鉴定芒萁根系分泌物中的42种关键差异代谢物。这些代谢物对于芒萁在浸出条件下的应激耐受性至关重要。这项研究为稀土尾矿污染治理和稀土资源回收提供了新的思路,展现了植物富集技术在环境保护和资源循环利用方面的巨大潜力。

福建师范大学为论文第一完成单位,2022级博士生王海燕为第一作者,陈志彪教授和陈祖亮教授为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金以及福建师范大学创新团队培养计划项目的资助。

近3年来,该交叉团队围绕芒萁在稀土尾矿治理和回收中的潜力,在环境与资源、生物地化学、生态学领域国际著名期刊发表系列论文6篇,分别: Minerals Engineering 235(2025)109828, Process Safety and Environmental Protection 197(2025)107085,Biogeochemistry 168(2025)4,Journal of Environmental Management 351(2024)119998,Science of the Total Environment 931(2024)172906, Environmental Research 237(2023)116975.

(环境与资源学院、地理科学学院 )