近日,我校环境与资源学院陈祖亮教授、林加奖教授领衔的团队在人工智能(AI)与环境科学融合研究方向取得系列标志性成果,相关论文连续发表于 Journal of Hazardous Materials、Environmental Research 与 Journal of Environmental Chemical Engineering 等国际著名期刊,彰显我校在该前沿领域的先发优势。

一、守护土壤健康:酶活性智能预测与全球风险制图

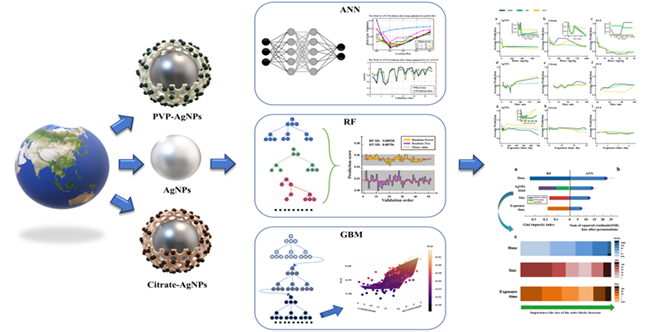

面对银纳米颗粒(AgNPs)对土壤生态系统的潜在威胁,团队首次将机器学习算法与土壤酶活性数据耦合,构建“剂量-尺寸-暴露时间”三维预测模型,实现对 AgNPs 抑制酶活性的高精度预判(Journal of Hazardous Materials, 2023, 457: 131789)。在此基础上,团队整合全球 50 余万条土壤属性记录,建立 AgNPs 环境行为大数据模型,绘制首幅全球土壤生态风险热点图,为各国制定差异化保护政策提供量化依据(Journal of Hazardous Materials, 2024, 469: 134052)。

二、靶向治污:绿色铁纳米颗粒选择性吸附的 AI 设计

针对铁基纳米材料在污染治理中“广谱低效”的瓶颈,团队利用随机森林与 SHAP 解释框架,量化合成温度、前驱体比例、表面电荷等 12 项关键特征对污染物选择性的贡献权重,构建“合成条件-吸附性能”端到端预测模型。该模型已指导合成 3 款高选择性铁纳米颗粒,实现对典型抗生素与重金属的同步去除(Environmental Research 2025, 277: 121605),为精准修复提供绿色方案。

三、战略资源回收:稀土元素吸附机制的智能解析

针对稀土元素在环境中“分布散、分离难”的问题,团队开发“材料基因-吸附行为”机器学习平台,在 2 400 组实验数据基础上,揭示“比表面积 + 含氧官能团密度”是决定 HREE/LREE 选择性的核心变量,将吸附容量预测误差降至 5% 以内,并反向设计出对重稀土选择性提升 3.8 倍的新型纳米材料(Journal of Environmental Chemical Engineering 2025, 13: 121605),为稀土资源循环提供高效、低耗的技术路线。

上述研究贯穿“污染诊断—材料设计—过程优化—资源回收”全链条,充分展示了 AI 在降低成本、缩短研发周期、提升治理精度方面的巨大潜能。团队将继续拓展人工智能与环境科学的交叉边界,为全球生态文明建设贡献“福师大方案”。

福建师范大学为论文第一完成单位,论文第一作者分别为2021级研究生张振军、2023级研究生肖忆雯、2023级博士生罗云萧,林加奖教授和陈祖亮教授为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金以及福建师范大学创新团队培养计划项目的资助。

(环境与资源学院、碳中和现代产业学院)