近日,我校环境与资源学院陈祖亮教授、甘莉教授团队以“生物合成硫化亚铁(Bio-FeS)为核心主题,连续在国际著名环境和资源期刊发表系列5篇论文,系统揭示酸性矿山废水(AMD)→微生物纳米工厂→金属资源全过程生物合成机制,率先实现重金属深度去除与稀土回收双重突破,为矿山废水治理开启绿色纳米工厂新模式。

一、生物合成:让细菌长出FeS纳米晶

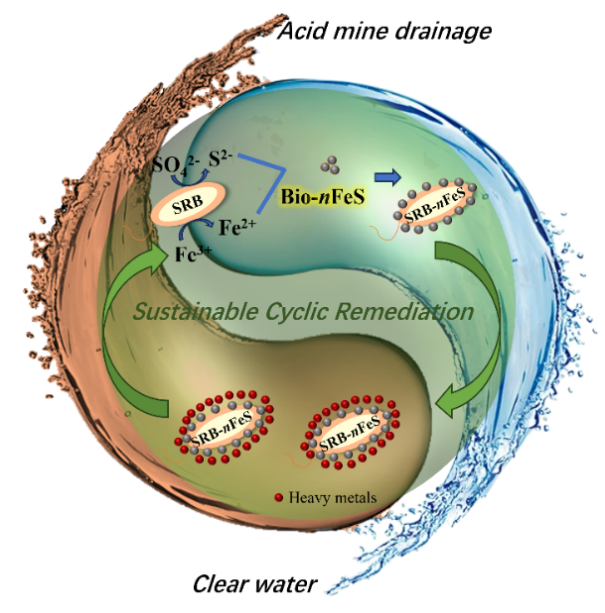

团队创新性地利用硫酸盐还原菌(SRB)作为天然的微生物纳米工厂,在常温常压的温和条件下,无需任何化学还原剂,通过细菌代谢将环境中的SO₄²⁻还原为S²⁻,并与Fe²⁺结合,在菌体表面自组装形成粒径约11 nm的Bio-FeS纳米晶,细菌胞外聚合物有效防止了纳米颗粒的团聚,形成了稳定的SRB-nFeS杂化体(Journal of Hazardous Materials, 466 (2024) 133622)。

二、生物吸附:SRB-nFeS杂化体是重金属优良“捕手”

团队研究发现SRB-nFeS在对重金属吸附过程中展现出多机制协同的优势:SRB细菌细胞及其胞外聚合物提供丰富的含氧官能团用于表面络合,而Bio-nFeS颗粒则通过离子交换和还原作用增强对重金属的固定。在实际AMD处理中,对Pb²⁺、Cu²⁺、Cd²⁺和Zn²⁺的吸附率分别达到96.2%、87.9%、95.1%和91.9%, 表现出高效吸附能力(Journal of Environmental Chemical Engineering, 2024, 114687)。

三、生物模板升级:打造“永生”的原位合成SRB-nFeS杂化体

团队成功构建了具有原位自再生能力的SRB-nFeS循环修复系统(Chemical Engineering Journal, 2025, 166474)。该系统利用存活的SRB细胞,以AMD自身成分作为原料,在完成重金属吸附后可持续驱动Bio-nFeS的原位再合成,使材料活性在连续3次吸附-再生-吸附循环后仍能恢复至近100%,展现出极强的工程应用潜力与可持续性。

四、生物过程放大:数学模型驾驭细菌纳米工厂

为实现对该生物工艺的预测与优化,团队构建了耦合SRB生长、硫酸盐还原与重金属沉淀过程的动力学模型。该模型准确预测了系统中各组分动态变化,并通过稳定性分析与敏感性分析,揭示了微生物生长速率与硫酸盐还原效率是关键控制参数(Chemical Engineering Journal, 2025, 167683)。该工作为“细菌纳米工厂”的放大设计与智能控制提供了理论依据与“驾驶手册”。

五、生物回收:Bio-FeS 捕获重稀土,矿山废水变稀土矿

团队将Bio-FeS成功应用于稀土回收,开创以废治废新模式(Chemical Engineering Journal, 525 (2025) 170243)。研究发现该材料对稀土元素回收率高达67.9%(对重稀土钇吸附量达52.90mg/L),通过表面官能团络合与离子交换实现高效捕获。经过5次循环使用,材料仍保持高吸附活性,固定床运行15 h回收率仍在80%以上。该体系首次构建了AMD-FeS-稀土绿色闭环,让矿山废水变身宝贵稀土矿。

综上,该系列研究构建了从“微生物纳米工厂”生物合成、重金属高效吸附、材料原位再生、过程数学模拟到稀土广谱性回收的完整技术体系,成功将酸性矿山废水转化为宝贵的稀土资源。系统实现了污染物深度净化、重金属回收与稀土广谱性富集的三重突破,以“治废-产材-提稀”一体化新模式,为矿山废水治理与资源回收提供了绿色低碳、经济可行的全流程解决方案。

福建师范大学为全部论文第一完成单位,论文第一作者分别为2022级博士生陈锦阳、2024级硕士生吴娟莉,甘莉教授和陈祖亮教授为共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金及福建师范大学创新团队培养计划项目资助。

(环境与资源学院、碳中和现代产业学院)